近江牛は日本の食肉文化における原点であり、他の和牛と比べて遥かに長い歴史を有しています。

「近江牛」には他のブランド和牛に比べて圧倒的に長い、約400年という歴史があります。 また、肉禁食の江戸時代(1603~1868年)にも、彦根藩(現在の滋賀県で、近江牛の故郷)では味噌漬けにした牛肉を「反本丸(へんぽんがん)」という養生薬として売り出し、江戸の将軍家にも献上していました。 近江牛は、大名や将軍も口にしていた、由緒正しい食べ物だったのです

江戸時代彦根藩では、牛肉を乾燥しておいたという記録が残っています。

御城使寄合留帳 彦根城博物館所蔵

明治になると、物流網の発展により、近江牛は東京へと輸送されるようになりました。 この時代の近江牛は、すべて「神戸牛」として扱われていました。これは当時、近江牛は神戸港を経て東京へ出荷されていたためです。 かつては出荷港=ブランドという構図があったため、原産地を問わず「神戸牛」として扱われていたためです。 「神戸牛」の名前が世に知られるのにはそのような背景がありました。

明治22年(1889年)に東海道本線が開通し、近江八幡駅ができると翌年(1890年)から東京への陸路での直輸送が始まり、ようやく「近江牛」の名が使われるようになりました。 その後100年の時を経て、近江牛としてのブランドが定着。 現在では滋賀県内の約80の牧場で「近江牛」が肥育されています。

近江牛の競売市場(1954年日本橋白木屋屋上)

※近江肉牛協会提供

豊臣秀吉の小田原攻略の折、高山右近が牛肉を蒲生氏郷と細川忠興に振る舞う

1590年 天正18年彦根藩で牛肉の味噌漬けを考案

「反本丸(へんぽんがん)」と称する

江戸時代には、牛肉は薬用として食されていました。 1687年、彦根藩において花木伝右衛門が、明の李時珍の著書「本草綱目」を参考に牛肉の味噌漬けを考案し、 「反本丸(へんぽんがん)」と称した、と伝えられています。 「本草綱目」は慶長年間に明より伝えられた書物で、その中に「黄牛の肉は佳良にして甘味無毒、中を安んじ気を益し、脾胃を養い腰脚を補益す」との記述があることから、 反本丸は補養薬として製したものと考えられます。 当時、公然と食べることができなかったので薬という名目を使ったのかもしれません。

1687年 元禄年間彦根牛肉を諸侯に振る舞う

1771年 安永年間彦根藩で牛肉の味噌漬けを将軍家斉に献上する

1781年 天明年間彦根藩で乾燥牛肉製法を始め、将軍家斉に献上する

江戸時代、彦根藩では牛肉を乾燥させていたという記録が残っています。 この干牛肉は、塩加減をできるだけ少なくするため、1年で最も寒い1月上旬から節分までの1ヶ月間で作られていました。 古来この1ヶ月間は「寒(かん)」と呼ばれていたため、「寒」干牛肉として薬用に食されていたそうです。 その頃の干牛肉の「製法書」が残っています。

「寒中に肉を割き筋を取り去り、清水に漬けて臭気を抜き、蒸してから糸につないで陰干しにする。 寒中でなければ、寒明けの頃でも塩を加えなければ痛んでしまう。 温暖な季節でも塩を多く使用すれば製造できるが、薬用としての性味が失われ、御用に立たない。」 と書かれています。

蒲生郡内において、尾州藩士の指導で牛の肥育がはじまる

1848年 嘉永年間彦根魚屋町の勘治が、彦根牛の看板をあげ江戸で開業する

井伊直弼は殺生禁断のため水戸斉昭に恒例の牛肉献上を中止する

江州彦根産の牛肉が薬用として売られ「牛鍋屋」が開業される

徳川斉昭からのお礼状

彦根の牛肉は、滋養のため多くの大名などから所望されていました。水戸の徳川斉昭も牛肉愛好者の一人でした。

嘉永元年(1848年)12月に彦根藩主 井伊直亮から斉昭に牛肉を贈ったことに対する礼状の一部です。 最後に 「度々牛肉贈り下され、薬用にも用いており忝ない。」と感謝の気持ちを記しています。

県内から陸路で17~18日間を要し横浜まで牛を追い、外国人との直接取引が始まる

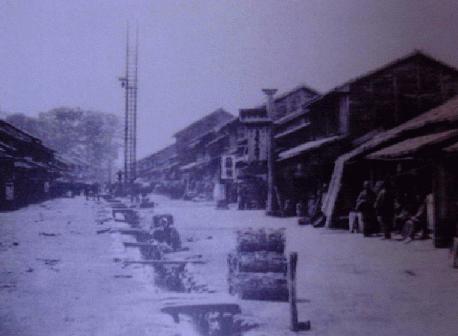

厚木の牛肉店

下の写真は、文久3年(1863年)ごろ来日した写真家フェリックス=ぺアトが、来日間もない頃に宿場町厚木の風景をとったものです。

右側の店が掲げている看板には「牛肉漬」「薬種」との表記があります。 つまり明治維新の3~4年前のころ、東海道から離れた厚木のような小さな町で、 江州彦根産の牛肉(おそらく味噌漬)が薬用として売られていたということがこの写真でわかります。

(参考:「牛肉と日本人」吉田忠 著)

幕末の厚木宿で彦根牛肉を売る店

(横浜開港資料館蔵「F.ペアト幕末日本写真集」より)

逢坂、武佐、大町、豊郷、今津と場で日々50頭のと畜が行われる

1877年 明治10年竹中久次が東京に進出し、牛肉卸売小売業「米久」を開業。江州産を中心に1日40頭と畜される

1879年 明治12年神戸港から海運により牛を東京に出荷する

出荷ルートの変遷

| 明治5年頃 ・東海道陸路輸送 出荷ルートの変遷 明治15~17年頃 |

| 明治15~17年頃 ・神戸港から下田港、横浜港へ生体出荷(15年~) ・四日市港からも生体出荷(17年~) 出荷ルートの変遷 明治25年頃 |

| 明治25年頃 ・東海道近江八幡駅から東京へ枝肉出荷 鉄道で運ばれ始めると、近江八幡駅から荷積みされたものとわかり、一躍「近江牛」は有名になりました。 |

四日市港から海運により牛を東京に出荷する

1884年 明治17年と殺条例が制定。東京府下のと畜数は2万頭(産地別内訳は近江33%、摂津32%、播州11%、伊勢7%)

1887年 明治20年前年の東海道本線開通により、八幡駅より牛の輸送が始まる

1890年 明治23年朝鮮半島より牛疫が伝播し、生牛の輸送が禁止される

1892年 明治25年近江牛育ての親の西居庄蔵翁が蒲生郡牛馬商組合を設立する

1892年 明治25年家畜市場法の制定交付により県内家畜市場改組、草津、八日市、貴生川の市場整備される

1910年 明治43年常設家畜市場開設される(草津・貴生川・湖東・八日市・瀬田・野洲・西押立・木之本)

1911年 明治44年東京上野公園で全国家畜博覧会開催、蒲生郡の牛が優等1位となる

1906年 大正3年県立種畜場が野洲町市三宅に設置される

1932年 昭和6年東京芝浦家畜市場の共進会で蒲生郡の牛が優等3位となる

1935年 昭和10年役肉用種牝牛貸付規定により、和牛飼育を奨励する

1942年 昭和17年滋賀県に畜産課が新設される

1942年 昭和17年近江肉牛協会が設置される

1951年 昭和26年近畿東海北陸連合肉牛共進会(第1回)が開催される

1952年 昭和27年日本橋・白木屋で近江牛の大宣伝会が開催される

大宣伝会

近江肉牛協会が誕生して間もない昭和26年から、東京の芝浦で生体コンクールが行われ、 昭和28年には、国会議事堂や上野公園で、昭和29年には白木屋において宣伝活動が盛大に行われました。

|  |

| 堤衆議院議長が、近江牛にレイを授興 ※近江肉牛協会提供 | 近江肉牛の公開せり市 (昭和29年 日本橋白木屋屋上) ※近江肉牛協会提供 |

和牛生産団地育成事業、肉蓄団地設置事業等により肉用牛の生産を図る

1959年 昭和34年滋賀県家畜商業協同組合が設立される

1962年 昭和37年株式会社「滋賀食肉地方卸売市場」が設立される

1966年 昭和41年牛肉が輸入自由化となる

1991年 平成3年「近江牛」の定義を統一

2005年 平成17年滋賀食肉センター操業開始

2007年 平成19年「近江牛」が地域団体商標に登録

2007年 平成19年「近江牛」生産・流通推進協議会設立

2007年 平成19年「近江牛」認証制度開始

2008年 平成20年認定「近江牛」指定店舗登録制度開始

2009年 平成21年特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき、近江牛(オウミウシ、オウミギュウ)の地理的表示(GI)が登録されました。

近江牛は、滋賀県で初のGI登録産品です。